2022年(令和4年)の博物館法改正は、日本のミュージアム運営における大きな転換点となりました。長らく文化の「保存・展示」を担ってきた貴館にとって、今回新たなミッションとして浮上したのが「情報の発信・再利用」です。

改正法への対応として、すでに貴館でも収蔵品のデジタルアーカイブ化を鋭意進めているのではないでしょうか。ただここで一つの疑問に直面します。

「デジタル化さえすれば、求められる役割は果たせているのだろうか?」

この問いに対する答えは「ノー」です。デジタル化はゴールではなく、世界への扉を開くための第一歩にすぎません。

私どもは、ミュージアムが持つ貴重な文化資産の価値を最大限に引き出し、グローバルな研究活動やアートツーリズム、そして未来の文化継承に貢献するためには、「質の高い多言語デジタルアーカイブ戦略」が不可欠であると考えます。

今回は、改正博物館法で求められる「実質的な情報公開」をクリアし、さらに貴館のコレクションを世界標準へと引き上げるための戦略を解説します。

法改正とデジタルアーカイブの「実質的な義務」

改正博物館法がミュージアムに求める情報公開の「努力義務」

2023年4月に施行された改正博物館法は、博物館の事業として「博物館資料の電磁的記録(デジタルアーカイブ)を作成・公開すること」を新たに明記しました。

ここで注目すべきは、デジタルアーカイブ化を「義務」ではなく「努力義務」とした点です。仮にデジタルアーカイブを進めなくとも、罰則や登録取消といった直接的な強制力がないため、「様子見」のミュージアムもあるかもしれません。

しかし、この「努力義務」は、単なる行政上の形式ではないことは誰の目から見ても明らかです。むしろこれは、国や社会全体からミュージアムに対して発せられた、「文化的インフラとしての責任」を問い直していると言えるかもしれません。

いまや、デジタル技術の進化により、学術資料や文化財は誰もがアクセスできる状態で「共有・発信・再利用」されることが前提となりつつあります。この社会的な要請に応えるためには、物理的な展示だけに留まらず、デジタルでの「資料の目録、公開、情報提供」を行うことが重要なのは、今回の改正博物館法に盛り込まれていることから説明不要でしょう。

この「努力義務」を最も確実かつ持続的に果たす手段こそが、デジタルアーカイブ化です。これらを後回しにしてしまうと社会的責任を放棄し、将来的な国からの公的支援や国際社会との連携の機会を逸するリスクもあるかもしれません、

「デジタルアーカイブ」の定義と国際標準

デジタルアーカイブとは、単に資料をスキャンし撮影してデータとして保存することではありません。それは、将来のユーザが活用できるように、情報を「体系的に整理し、活用できる形で保存する」ことを意味します。

デジタルアーカイブの定義の再確認と課題

デジタルアーカイブの本質は、各資料に紐づく「タイトル」「作者」「制作年」「材質」「所蔵先」「権利情報」といった属性情報、すなわちメタデータを、将来も読める形式で正確に記録・整理することにあります。

現在、多くのミュージアムでこの取り組みが進められていますが、実際の現場では「IT の専門知識を持つ学芸員がいない」「撮影やスキャンが難しい作品がある」といった声もよくお聞きするところです。

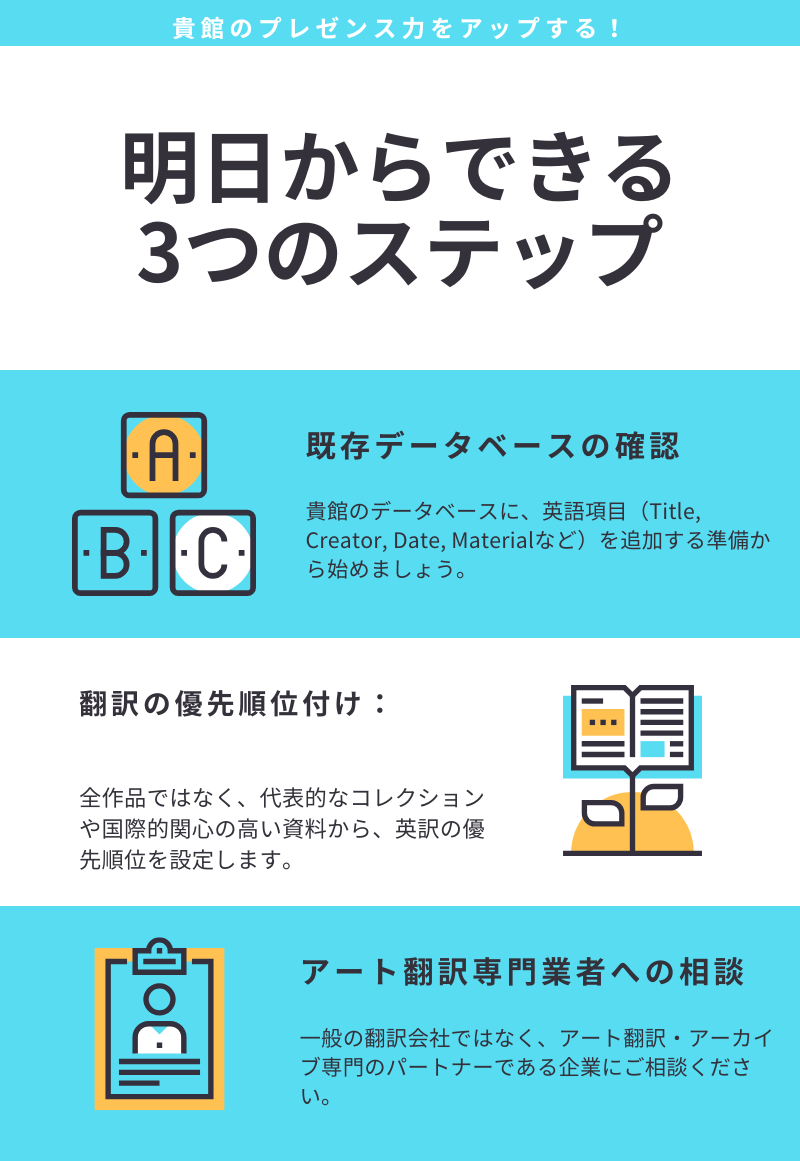

かと言ってそれを理由に「何もしない」という選択を取るのではなく、まずはエクセルやスプレッドシートでも構わないので、まずは資料の「ID」「タイトル」「作者」「所蔵」などを1件ずつ正確に登録することからをスタートしましょう。最初は小さな一歩からが大切です。

国際標準の必要性

データが膨大になる中~大規模館においては、より高度な基準、つまり、国際標準への準拠です。

国際的に広く使われているメタデータ規格として、汎用性の高い Dublin Core(ダブリン・コア)や、博物館資料に特化した LIDO(Lightweight Information Describing Objects)、そして画像連携を可能にする IIIF(International Image Interoperability Framework)などが代表的です。

| 名称 | 機能 | 補足説明 |

|---|---|---|

| Dublin Core | 基本的な情報(タイトル・作者・日付など)の共通フォーマット | 基本情報(メタデータ)を決まった項目で整理するための国際的ルール |

| LIDO(Lightweight Information Describing Objects) | 博物館資料向けの詳細な構造化データ | 国際標準化されたXML形式のスキーマで、欧州の多くのミュージアムが採用 |

| IIIF(International Image Interoperability Framework) | 画像を共通の方式で共有・表示する仕組み | IIIF対応のデータベースなら、高精細画像を拡大・比較・引用できる共通ビューアで見られる |

これらの国際標準に則ってメタデータを構築すると、貴館のデータは、海外のデータベースや世界的な研究プラットフォームとの相互接続が可能になります。つまり自館のデータが世界とつながることができます。

そして、この国際標準に準拠したメタデータ構造を、そのまま世界に発信する鍵となるのが、次のステップである「英語版の展開」なのです。

デジタルアーカイブ翻訳の必要性と重要性

なぜ、英語版でのデジタルアーカイブの展開が国際戦略の要となるのか?

デジタルアーカイブをすでに整備している館が、法対応をクリアした後に直面する最大の課題――それが英語での展開です。

改正博物館法には多言語化の明文規定はありませんが、インバウンド観光・国際連携・研究支援の観点からは、英語化は事実上の必須条件になりつつあります。

「展示の翻訳」と「デジタルアーカイブ翻訳」の決定的な違いとは

貴館がこれまで行ってきた展示パネルや図録、音声ガイドの翻訳は、「来館者に伝えるための英語」という目的を持っていました。これらは正確かつ感情やストーリーを伝える表現力なども重視されます。

一方、デジタルアーカイブにおける英語化は全く異なります。それは、「データベースを国際的に利用可能にするための英語であるべき」、つまり情報の設計そのものだと言えます。

例えば、作品名や技法、材質、寸法、権利表記などを、国際的に通用する統一された表記に整える必要があります。単に日本語の解説文を「自然な英語」にするだけでなく、LIDO や Dublin Core などのメタデータ構造に沿って正確に翻訳することが求められます。

計り知れない英語化のメリット

デジタルアーカイブを英訳することによって、貴館が得られるメリットについて記載します。

| メリット | 補足説明 |

|---|---|

| 国際連携とブランド構築 | 国際プラットフォーム(Europeana、JAPAN SEARCHなど)とのスムーズな連携や、将来的な共同展示・海外発信の基盤が整備 |

| グローバルな研究活動の活性化 | 海外の研究者やキュレーターからのアクセスや引用が可能になり、貴館のコレクションが国際的な学術成果に貢献 |

| 国際的な可視性の向上 | 貴館のコレクションの真価を世界に発信し、国際的なブランドと評価を高める「文化財の国際的な可視性」への最高の投資に |

これらのメリット以外にも、貴館そのものプレゼンス力は間違いなく向上しますし、グローバル展開というのは「誰が見ているかわからない」ため、様々な可能性を持つことができるというポジティブな側面があります。

トライベクトルが提供する「デジタルアーカイブ翻訳」

これらのメリットを享受するために、デジタルアーカイブの翻訳を「構造理解」と「文化的な文脈」で両立しつつ、進めていくためにはどうすればいいでしょうか。

翻訳時に重要なポイントは文化的な文脈、技術的な構造の理解であり、そして翻訳自体の精度です。まずはこの部分をしっかり押さえましょう。

ちなみに、弊社の「アート翻訳専門」サービスではデジタルアーカイブに関する翻訳を数多く手がけておりますが、それでもやはり「デジタルアーカイブ翻訳」は決して簡単ではないことを実感しています。

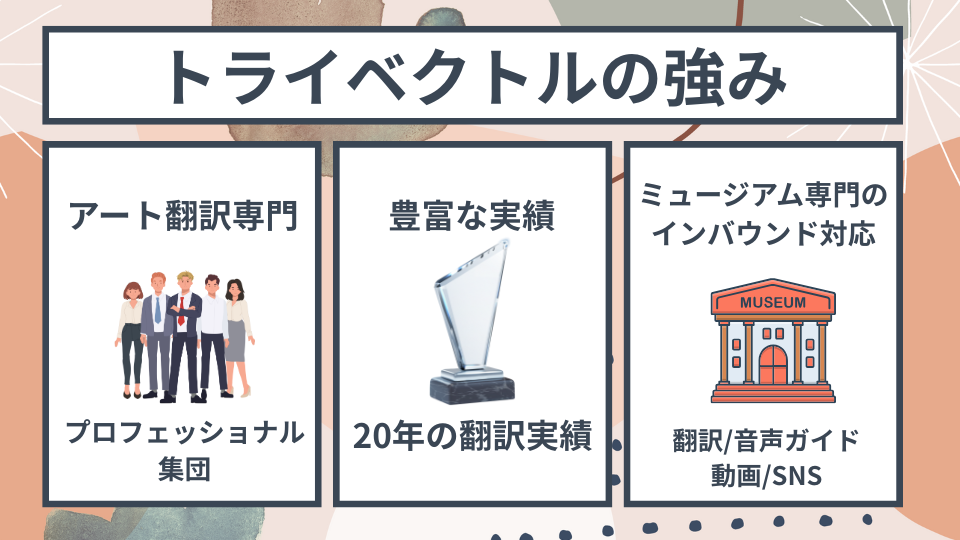

トライベクトルの高い専門性

弊社では、ミュージアムや文化財の翻訳を専門とし、デジタルアーカイブのメタデータの多言語展開をサポートしております。

- アート翻訳の専門チーム:美術史、工芸、建築、現代アートなど、各ジャンルに精通したネイティブ翻訳者が担当します。単なる直訳ではなく、作品の持つ歴史的・文化的文脈を理解した上で正確な専門用語で翻訳します。

- 20年の翻訳実績:日本全国のミュージアムからのご依頼を 20年間コツコツと継続しています。特にデジタルアーカイブの翻訳では翻訳システムを使用し、メタデータ項目単位で整合性を保ちながら翻訳を行います。これにより、多言語化がスムーズなデータ連携を可能にします。

- 「ミュージアム×インバウンド」としてのトッププレイヤー:昨今大きな盛り上がりを見せる日本の観光ですが、観光施設としての日本のミュージアムのポテンシャルはまだまだこれからです。弊社では貴館の魅力を最大限引き出すための各種サービスをご提供しています。いわばミュージアムマーケティングの先駆者として多言語インバウンド対応を行っております。

https://art.trivector.co.jp/inbound/

世界標準のデジタルアーカイブ戦略は「今ここから」

冒頭でも述べたように改正博物館法のデジタルアーカイブ化は、あくまで「努力義務」です。2028年3月31日までに改めて登録博物館になれば問題はありませんが、それはあくまで改正博物館法への対策という観点からの動きといえます。

実務レベルで考えれば、「日本語だけのデジタルアーカイブ」では国際的な連携プログラムや、文化庁をはじめとする助成金や補助金の申請、またインバウンドを視野に入れた日本の観光対策から外れてしまう可能性はゼロではありません。

何度も言いますが、英語化は義務ではありません。しかし、翻訳しなければ貴館の存在自体が知られることはなく、その場合の損失は長期的に考えると決して小さくないのではないでしょうか。貴館を知らないーそういった人々が世界にいるということです。これから日本は人口減少が確実であり、貴館は国際的なプレゼンスを高めていく必要があるのではないでしょうか。

また一方で、デジタルアーカイブの本質は、「未来の、世界のユーザのために正確な情報を残す」ことです。そして、その未来のユーザは、日本人だけではありません。

だからこそ、翻訳はただのコストではなく、最初の設計段階から考慮しなければならないのです。貴館の貴重なコレクションの真価を、正確に、そして美しく世界へ届けるための戦略として「デジタルアーカイブの翻訳」を進めていく必要があるのです。

(追記)明日からすぐにできる3つのステップ

貴館で明日からすぐに着手できる簡単なステップをご紹介します。デジタルアーカイブ化の最初の一歩として、まずここから取り組んでみるのはいかがでしょうか。

弊社ではアートと翻訳、そしてテクノロジーの交差点で、日本の文化を世界へ正確に、美しく伝えるお手伝いをしています。デジタルアーカイブの英語化、国際標準準拠のメタデータ戦略のご相談はお気軽にお問い合わせください。